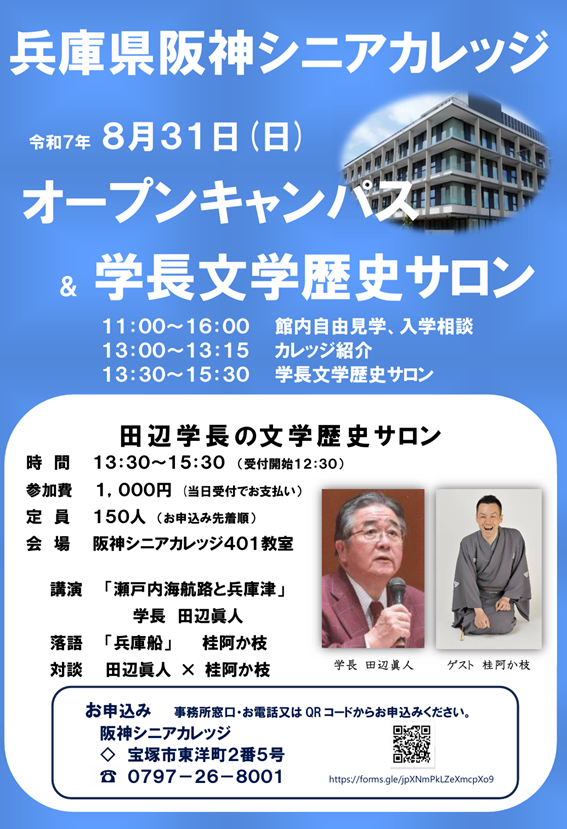

学長文学歴史サロン

令和7年度 第2回オープンキャンパス・学長文学歴史サロン開催

オープンキャンパス 12月14日(日)11:00~16:00 参加無料・申込不要

阪神シニアカレッジの第2回オープンキャンパスを12月14日(日)に開催します。当日は、カレッジの教室や、屋上実習農園など館内を自由にご見学いただけます。

また、来年度新たに開講の「文学・歴史講座」(2年制)をはじめカレッジの各学科・講座をご紹介するとともに「令和8年4月入学生募集案内」について説明をいたします。

カレッジへの入学をお考えの方のための入学相談も受け付けます。参加無料、申込不要ですのでお気軽にお越しください。多数のご参加をお待ちしています。

11:00~16:00 館内自由見学、入学相談 4階の各教室(402~405教室)では、園芸学科・健康学科・国際理解学科・阪神ひと・まち創造講座からセレクトした講義の模様を映像でご紹介します。また、阪神シニアカレッジの令和8年4月入学生の募集案内の配布、入学相談も行います。

13:00~13:15 カレッジ紹介・令和8年4月入学生募集案内について 来年度開講予定の 「文学・歴史講座」はじめ、カレッジ各学科・講座の魅力をご紹介します。

第2回学長文学歴史サロン 12月14日(日)13:30~15:30 参加料1,000円・要参加申込

阪神シニアカレッジ・田辺眞人学長が文学、歴史を語る公開講座「学長文学歴史サロン」を開催します。

令和7年度第2回目の学長文学歴史サロンは、ゲストに雅楽奏者の芳村直也さん 芳村由紀さん 藤本貴大さん 藤森信彦さんをお迎えして、日本の伝統音楽と田辺学長の講演「阪神間の俚謡(りよう)採集」をお楽しみいただきます。

(要申込・参加料1,000円)。

先着順(定員150人)でお申込を受け付けます。定員に達した場合は受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。

申込先:阪神シニアカレッジ 電話 0797-26-8001

Web申し込み https://forms.gle/1faf4Rtmu3NzMeud9

12:30 受付開始

13:30~15:30 学長文学歴史サロン

●田辺眞人学長による講演 「阪神間の俚謡(りよう)採集」

※俚謡(りよう) とは、里唄(さとうた)とも言われ、古くからその土地で歌い伝えられたものをいいます。

その土地の風土や生活感があるのが特徴で、 歌の種類としては念仏歌、盆踊り歌、作業歌、奉納歌、祝い歌などがあります。

●雅楽演奏 「平調音取」「平調越天楽」「平調陪臚」ほか

※雅楽「越天楽(越殿楽)」という曲は、毎年、お正月になると神社やテレビでよく耳にしますが、雅楽は、日本ではもちろんのこと、世界でも最古の音楽藝術の一つです。

※参加費のお支払いは現金のみです。当日、受付でお釣りのないようお支払いください。

※やむを得ない事情で出演者・内容が変更されることもありますので、カレッジホームページをご確認ください。

アクセス R7第2回オープンキャンパス& 学長文学歴史サロン(パンフレット)2025第1回学長文学歴史サロン

第1回(8月31日)

①講演「瀬戸内海航路と兵庫津」

学長 田辺眞人

台風時の太平洋の波の高さや冬の日本海の風波と比べると、太古から瀬戸内海がいかに安全な水路であったか想像がつく。その内海の東の詰まりが大阪湾だ。日本では西からのジェット気流が卓越するから、内海の東詰まりの大阪湾では風の起こす波が荒い。しかも西からの風と逆向きに、淀川・寝屋川・大和川などが東から流れ込むため、大阪湾東岸は波がざわめき、波が高い、波が速いことで「浪速」と呼ばれてきた。このナミハヤがナミハからナニハと訛り、浪花・浪華などの字があてられた。今の大阪地域の古名で、古代の浪速津は瀬戸内海航路東端のターミナル・ポートであった。

台風時の太平洋の波の高さや冬の日本海の風波と比べると、太古から瀬戸内海がいかに安全な水路であったか想像がつく。その内海の東の詰まりが大阪湾だ。日本では西からのジェット気流が卓越するから、内海の東詰まりの大阪湾では風の起こす波が荒い。しかも西からの風と逆向きに、淀川・寝屋川・大和川などが東から流れ込むため、大阪湾東岸は波がざわめき、波が高い、波が速いことで「浪速」と呼ばれてきた。このナミハヤがナミハからナニハと訛り、浪花・浪華などの字があてられた。今の大阪地域の古名で、古代の浪速津は瀬戸内海航路東端のターミナル・ポートであった。

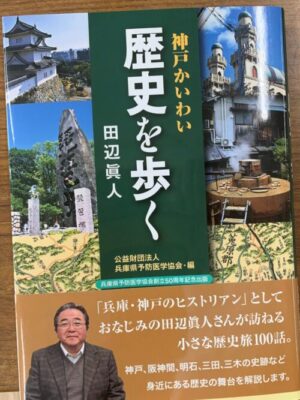

田辺眞人著「神戸かいわい歴史を歩く(大輪田泊から兵庫津へ)」より

動画リンク⇒瀬戸内海航路と兵庫津Ⅰ

浪速津の一つ西の船泊まりとして、神話的な時代には武庫の水門(阪神西宮近く)が古事記や日本書紀に記され、七世紀には敏馬の浦(灘区海岸部)が万葉の古歌に読まれ、奈良時代には「大輪田泊」(兵庫区)が浪速津の一つ西の船泊まりと定まった。造船・航海技術の発達で、大阪から一回の航海の距離が、古墳時代のころは西宮まで、七世紀には灘まで、八世紀には兵庫まで伸びたということだろう。天平十九年(749)の法隆寺資材帳に伊米野(夢野)の東に「弥奈刀(湊)川」の記述があるから川口が大輪田の船泊になっていたので、湊川と呼んだのだろう。大型港湾や最終目的港を「津」と呼び、航路上の停泊地を「泊」と呼んだとする説は、「浪速津」と「大輪田の泊」との古代の港の格付けをよく理解させてくれる。

動画リンク⇒瀬戸内海航路と兵庫津Ⅱ

しかし、平安時代になると浪速津の問題点が露呈する。平野の西の浅海に大川が運ぶ土砂が堆積し、航行が危険になると、浪速では竹や棒を紐で結わえた航路標識を浅瀬に立てて、船の座礁を防がねばならなくなった。この航路標識が澪標(みおつくし)で、それを図案化したものが今の大阪市の市章である。加えて、平安遷都以降は都から山陽道で直行できる大輪田泊のほうか、大川を渡らねばならない浪速津より便利になった。こうした平安末期の十二世紀後半に、平清盛が築島を築いて防波堤代わりにして安全性が増すと、瀬戸内海航路東端では大輪田泊の優位は決定的になった。鎌倉時代からは港の周囲に町も形成され始め、以後江戸時代までに町と港は「兵庫津」と呼ばれるようになった。

田辺眞人著「神戸かいわい歴史を歩く(大輪田泊から兵庫津へ)」より

②落語『兵庫船』

落語家 桂 阿か枝

『兵庫船』(ひょうごぶね )は古典落語の演目。『兵庫渡海鱶魅入』(ひょうごとかいふかのみいれ)、『兵庫舟鱶の魅入れ』(ひょうごぶねふかのみいれ)『兵庫舟鱶の入れ込み』(ひょうごぶねふかのいれこみ)とも呼ばれる。もとは上方落語における長編『西の旅』の一部である、『桑名船』(くわなぶね)の演題で東京でも演じられる。

)は古典落語の演目。『兵庫渡海鱶魅入』(ひょうごとかいふかのみいれ)、『兵庫舟鱶の魅入れ』(ひょうごぶねふかのみいれ)『兵庫舟鱶の入れ込み』(ひょうごぶねふかのいれこみ)とも呼ばれる。もとは上方落語における長編『西の旅』の一部である、『桑名船』(くわなぶね)の演題で東京でも演じられる。

旅人たちを乗せた船が鱶の多く棲む海域で止まってしまい、助かるために所持品を海に入れろ(そして沈んだ者一人が他の者の身代わりとして自分も海に入れ)と船頭に命じられて起きる騒動を描く

③ 対談

動画リンク⇒◇落語「兵庫船」&対談

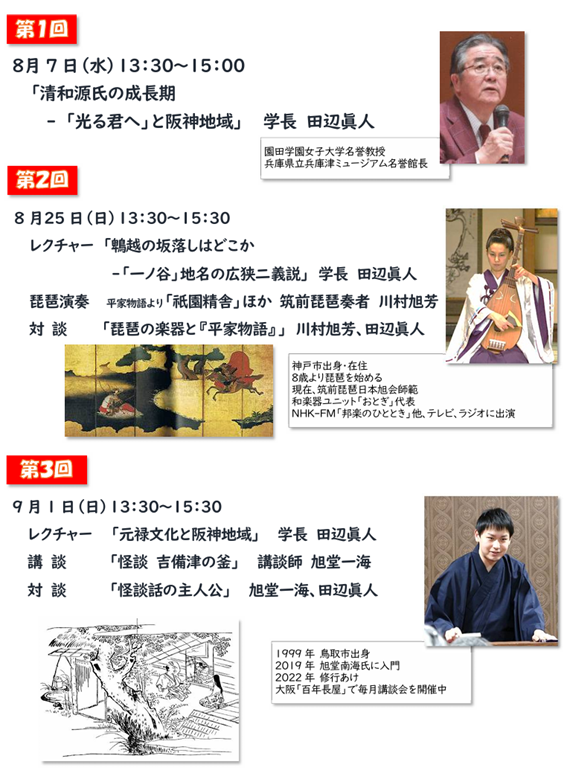

2024学長文学歴史サロン

今回の学長文学歴史サロンでは

源氏物語(平安)や平家物語(鎌倉)、そして江戸の怪談話まで・・・歴史と文学で阪神地域をめぐります。

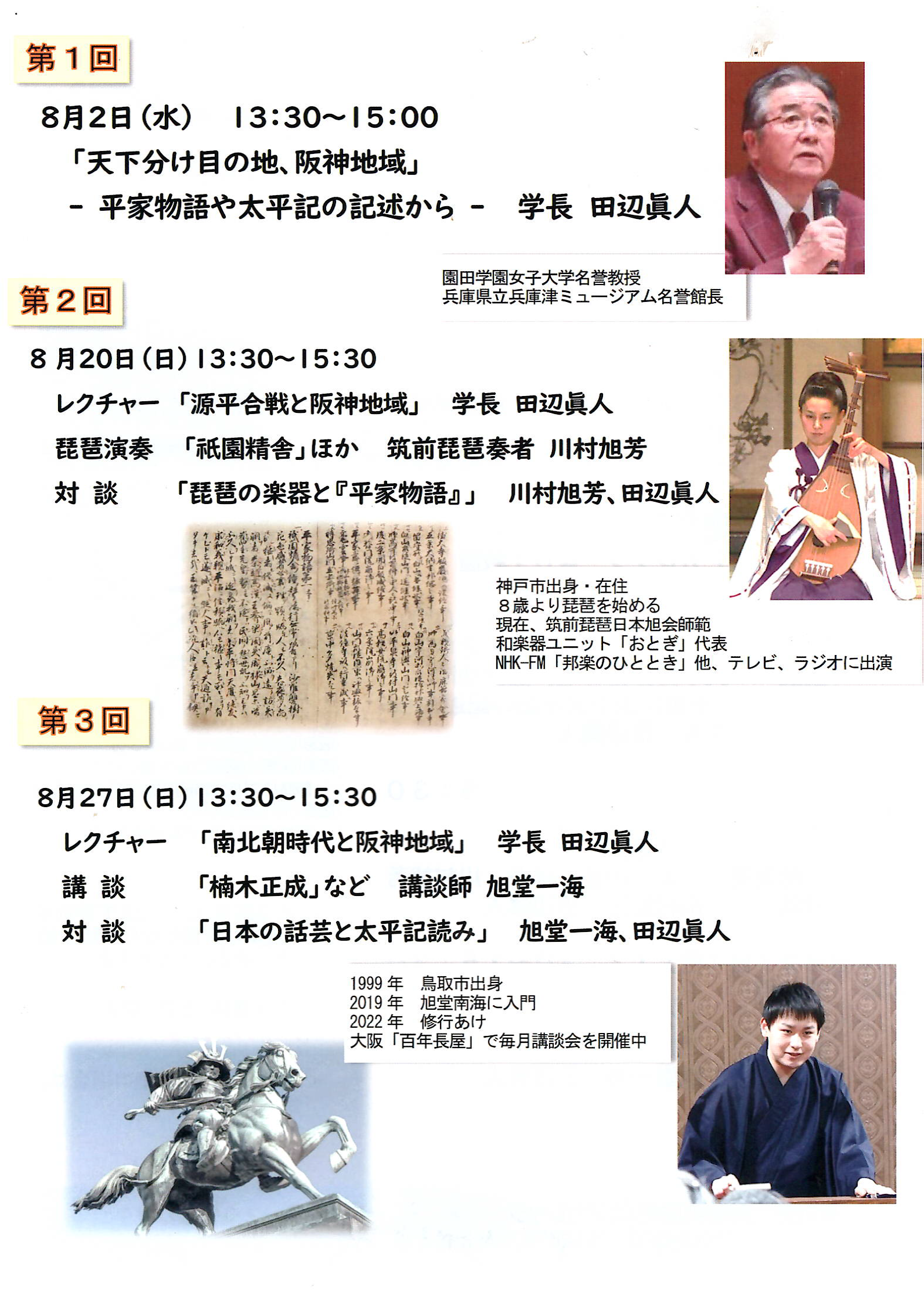

第1回(8月7日)

清和源氏の成長期~「光る君へ」と阪神地域

NHK大河ドラマ「光る君へ」の紫式部「源氏物語」を書いた平安時代・・・地方の治安が不安になり自衛のための武装集団が「ものの夫」(のちの武士)が集まり棟梁と呼ばれるリーダーのもと組織化された。その2大勢力が源氏と平氏である。

NHK大河ドラマ「光る君へ」の紫式部「源氏物語」を書いた平安時代・・・地方の治安が不安になり自衛のための武装集団が「ものの夫」(のちの武士)が集まり棟梁と呼ばれるリーダーのもと組織化された。その2大勢力が源氏と平氏である。

桓武天皇を祖とする平氏、清和天皇を祖とする源氏、東国では平氏そして西国では源氏がその勢力を拡大していくなか源氏は、都に近い利を生かし藤原道長などに仕えた。とりわけ、源満仲(多田源氏)とその子・頼光(摂津源氏)・頼親(大和源氏)頼信(河内源氏)は、それぞれの地で基盤を確立した。 頼信(河内源氏)の子孫には源頼朝や新田・足利につながり鎌倉そして大平の時代へ続いている。また、清和源氏(多田源氏)の拠点であった摂津「多田の庄」(現在の川西市)であるとして阪神地域とのかかわりを話されました。

講話をしめくくって 「源氏物語」の主人公(光源氏)がゆえあって移り住んだ「須磨」同じような境遇で芦屋や須磨に移り住んだ在原行平と業平の歌や伊勢物語とともに紹介した。

かの須磨は、「昔こそ、人の住みかなどありけれ、今は、いと、里ばなれ、心すごくて、海女の家ただまれなむ」と聞きおはすべき所は、行平の中納言の、「藻潮たれつつ゜わび」ける家居、近きわたりけり。

かの須磨は、「昔こそ、人の住みかなどありけれ、今は、いと、里ばなれ、心すごくて、海女の家ただまれなむ」と聞きおはすべき所は、行平の中納言の、「藻潮たれつつ゜わび」ける家居、近きわたりけり。

海面はやや入りて、あわれに、すごげなる山なかり。垣のさまよりはじめて、めづらかに見給う。葺屋ども、葦ふける廊めく屋など、をかしう、しつらひなしたり。

須磨は、いとど心づくしの秋風に、海はすこしとほけれど、行平の中納言の「関ふき越ゆる」と言ひけむ浦波、夜夜は、げに、いと近う聞えて、またなく、あわれなるものは、かかる所の秋なりけり。

第12帖 須磨 第2章光る源氏の物語 夏の長雨と鬱屈の物語 第一段 須磨の住居

第2回(8月25日)

①レクチャー「鵯越の逆落しはどこか『一ノ谷』地名の広狭二義説」

学長 田辺眞人

動画リンク⇒文学歴史サロン2024「鵯越の逆落しはどこか」序章

寿永三年(1184)2月7日、神戸での源平の決戦で、福原遷都以来この地を熟知し数の上でも優勢だった平家軍が敗退してたのは。義経の鵯越の坂落し作戦の結果だった。この鵯越の位置について従来、論争があった。歴史地理上、鵯越は六甲山地中央部を南北に越え北区山田と兵庫津を結ぶ山越えみちなのだが、「平家物語」は繰り返し「一の谷の後ろなる鵯越」と明記しているからである。坂落しの舞台は兵庫り背山なのか、須磨の背山だったのかという論争である。

田辺眞人著「神戸かいわい歴史を歩く」より

②琵琶演奏『琵琶で聴く勝者と敗者それぞれの一ノ谷合戦』より

「逆落し」(ハイライト)

筑前琵琶奏者 川村旭芳

動画リンク⇒◇第2回文学歴史サロン 『琵琶で聴く勝者と敗者それぞれの一ノ谷合戦』 「逆落し」ハイライト

「逆落し」 《戦の神》と後世までも称えられる源義経の名を、一躍世に知らしめるきっかけとなった奇襲戦。「鹿も四つ足 馬も四つ足 鹿の越えゆくこの坂路 馬の越せないと道理はないと 大将義経真先に~」と、かつて小学校唱歌に歌われた、源平合戦お馴染みの名場面です。田辺学長のレクチャーに合わせて選曲いたしました。

③対談『琵琶の楽器と平家物語』

川村旭芳/田辺眞人

動画リンク⇒◇第2回文学歴史サロン 対談 『琵琶の楽器と平家物語』

多く人が文字を読めなかった時代、物語は人が語り継がれていった。とりわけ、「平家物語」は琵琶の楽器演奏とともに語られました。

第3回(9月1日)

①レクチャー「元禄文化と阪神地域」

学長 田辺眞人

動画リンク⇒文学歴史サロン2024「元禄文化と阪神地域」序章

江戸開幕から家康・秀忠・家光と三代つづいた「武断政治」全国300諸侯のうち200ほどの藩がとりつぶされ40万人近くの浪人を生んだ。1651年「慶安事件」はそんな時代に起きた反乱である。そんな幕府も5代綱吉の時代には、新田開発による増収による経済発展とともに幕藩体制の安定期を迎え、幕府や諸大名は学問を奨励し「文治政治」へと転換していく、このころ日本の識字率も高まり、貴族や武士の見ならず庶民も文学・文芸にふれる機会が高まるともに美術・工芸においても特色ある文化(時代)を生んだ「元禄文化(時代)」である。

②講談『怪談 吉備津の釜』 ハイライト

講談師 旭堂 一海

動画リンク⇒◇第3回文学歴史サロン 「怪談 吉備津の釜」ハイライト

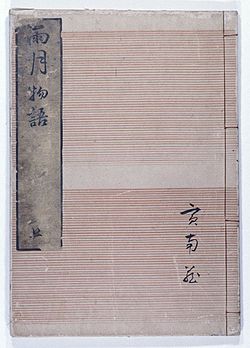

雨月物語は、元禄時代から少し時代が下る1768~76年、上田秋成によって著わされた読本(よみほん)作品で、日本・中国の古典から脱化した怪異小説9篇から成っています。

雨月物語は、元禄時代から少し時代が下る1768~76年、上田秋成によって著わされた読本(よみほん)作品で、日本・中国の古典から脱化した怪異小説9篇から成っています。

「吉備津の釜」はその1篇です。

あるところに正太郎という色欲の強い男がいました。父の言うことも聞かずに遊び歩いていたので、嫁を迎えれば落ち着くだろうと縁談がまとめられます。婚姻の前に吉凶を占う神事、御釜祓いをすると凶という結果が出てしまいます。

しかしもう縁談は進んでいた為、そのまま婚姻する事に。

嫁に来た磯良はよく出来た女性で、非の打ち所がありませんでした。しかし時が経つにつれて正太郎はまた愛人をつくり、家に帰らなくなります。挙句の果てには磯良を騙して金を奪い、愛人の袖と駆け落ちする始末。磯良は心労で体調を崩してしまいます。

駆け落ちした正太郎でしたが、袖は何かに取り憑かれたように体調もおかしくなり、数日後に死んでしまいました。正太郎はひどく悲しみ、毎日墓参りします。

そんなある日、墓に女が居ました。話を聞くと仕える家の主人が死んでしまって、伏せてしまった奥方の代わりに来ているとのこと。その女が美人だったこともあり、家まで行って奥方と悲しみを分かち合いに行くことになります。家に行ってみると、屏風の奥から現れたのはなんと磯良でした。血の気もなく恐ろしい姿をしていたので、正太郎は気絶してしまいます。

ふと気づくと、正太郎は三昧堂に居ました。その出来事を知人に話すと、陰陽師を紹介されます。陰陽師は「災いがすぐそこまで迫っている。こやつは袖という女の命も奪っているが、まだ恨みは晴れていない。四十九日が終わるまでの間、戸締まりをして一歩も外に出るな」と言います。

正太郎もこの言いつけを守り、その最後の日。夜が明けたので外に出てみると、実は妖術でまだ夜だったのです。

声がしたので知人が見に行くとあたりは血だらけで、そこには正太郎の引きちぎられた男髷があるだけという恐ろしい光景でした。

陰陽師の占いの的中したこと、御釜祓いの示した凶兆もまさにそのとおりになったのは恐るべきことだと語り伝えられています。

③対談『怪談話の主人公』

旭堂 一海/田辺眞人

動画リンク⇒◇第3回文学歴史サロン 対談 「怪談話の主人公』

第4回(12月8日)

①レクチャー「吉良上野介と高師直~阪神間の師直の足跡」

学長 田辺眞人

高 師直(こうの もろなお) 南北朝最強の武将で、最近では、室町時代の設計者として新たな光が当てられている。 南北朝時代、足利尊氏の右腕として活躍した高師直。古来、神をも恐れぬ好色な大悪人とされてきたが、戦では南朝の名将・北畠顕家や楠木正行らを次々倒し、恩賞制度を改革して武士たちの支持を集めた。最近では室町幕府の基礎設計をした功労者として新たな光が当てられている。しかし、尊氏の弟・直義との対立から、武士たち支持を失い、ついに一族滅亡の憂き目にあう。師直はいったいどこで間違ったのか?乱世の英雄。 (NHK 英雄たちの選択より) 左の騎馬武者像は、師直の肖像ともいわれる

時代を経て、元禄赤穂事件を題材に近松門左衛門が書いた「碁盤太平記」 では、浅野内匠頭を塩治判官、大石内蔵助を大星由良之助、吉良上野介を高師直の名で絵かがれています。なぜ・・・物語のヒール役の「上野介」に「高師直」の名前を使用したのか・・・ 「太平記と碁盤太平記」 「室町と江戸」 「上野介と師直」 と 師直塚が残る阪神間ての師直の足跡をたどります。

動画リンク⇒第4回学長文学歴史サロン「吉良上野介と高師直」序章

南北朝時代の武将で,このあたりで戦死した高師直の塚です。南北朝時代の観応2年(1351年)2月,幕府の将軍足利尊氏(あしかがたかうじ)と執事の高師直(こうのもろなお)は,尊氏の弟直義(ただよし)と打出浜(芦屋市)で戦い,敗れ、須磨の松岡城に入りました。

敗戦で希望を失った尊氏らはそこで切腹を決意。しかし、急遽和議が整って今日に帰りました。ただ師直は、山陽道を今日に帰る途中、武庫川の東方で、直義方の武士に殺されました。そこに師直塚の碑が建てられました。

伊丹市池尻1丁目地内 JR伊丹駅前・阪急伊丹駅前3番乗り場より市バス1・4・7系統で昆陽里北下車,西へ約100メートル

(昆陽里交差点から60メートル)の水路沿い

②講談『赤穂義士伝 義士の早駕籠』

講談師 旭堂 一海

江戸城松の廊下刃傷事件 1701年3月14日、朝廷の勅使饗応役である浅野内匠頭

この饗応役が大切な日に江戸城松の廊下で吉良上野介に刃傷に及ぶ。ご法度の刃傷に激怒した綱吉は浅野内匠頭に即日の切腹を命じます。忠臣蔵の発端になった事件ですが、この殿中刃傷事件を知らせる急使(早水藤左衛門・萱野三平)は、3月19日午前4時頃、2挺の早かごが播州赤穂の国境にある高取峠に至りました。

1挺に4人の担ぎ手と2人の引き手と押し手が1組となり、宿場ごとに乗り継ぎながら昼夜走り続けてきた。その距離は、155里(およそ600キロメートル)。江戸からわずか4日半という通常では考えられない早さでたどりついたのだ。

講談『赤穂義士伝 義士の早駕籠』 では、江戸から赤穂へ向かう「箱根の関」その門限に遅れた急使・・・一刻も争うなか閉ざされた門をいかにして通過できたのか旭堂 一海 先生 にご講談いただきました。

動画リンク⇒◇第4回文学歴史サロン講談「義士の早駕籠」ハイライト

赤穂市高取峠 早駕籠像

第5回(3月11日) 春のクラシック音楽から

(1) レクチャー 田辺眞人

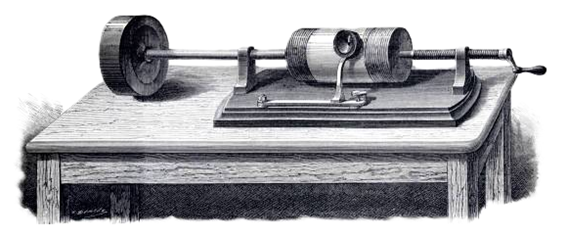

① エジソンの蓄音機 (動画) 9分44秒

エジソンが作ったシリンダー型蓄音機を紹介しています。

ディスク型レコード盤もあまり見ることがんくなった現代ですが・・・スピーカーからの歴史の声を聴いてみてください。

② 芸術(音楽)を歴史から考える (動画) 6分7秒

理想とは・・・古代ギリシャのプラトは真/善/美の3つに分けて考えた。

芸術は「美」の追求であり、人の感性「好きか」「嫌い」に基づくと考えられた。

③ クラシック音楽ってなんですの (動画) 13分18秒

Classic音楽・・・古代ギリシャ・ローマ時代の音楽(古典)をさします

一方、フランスフランス革命後、上流階級の生活のBGMであった音楽が大衆化されるなか、

大劇場で楽団が演奏する音楽は「統率」「まとまり」のある均衡のとれた音楽が必要とされ

第一級の音楽「Classical Music」と呼んだ。

④ ロマン派からバーンスタインまで (動画) 27分49秒

ベートーヴェンやモーツァルトの均衡・バランスを重んじる古典(Classical Music)から、メンデルゾーンやシューマンが活躍するロマン派音楽では、人間の感情が大切にされた。

そして、近現代では モスクワ/バリ/ジュリアート(アメリカ)の三大音楽院が設立され近現代の音楽へと発展した。

(2) 演 奏

(デュオ てまり)

ヴァイオリン 正司 円

フルート 服部 彩恵

(ゲスト)

ピアノ 仲内 咲樹

①ヴィヴァルディ 「四季・春・第1楽章」

メンデルスゾーン 「春の歌」

瀧 廉太郎 「花」

(動画) 27分49秒

②シューマン 「交響曲第1番 春」

(動画) 17分14秒

③ヨハンシュトラウスⅡ 「春の声」

チャイコフスキー 「四季・3月・ひばりの歌」

(動画) 17分19秒

④宮城 道雄 「春の海」

コープランド 「アパラチアの春」

(動画) 27分59秒

2023学長文学歴史サロン 「天下分け目の地、阪神地域」-平家物語や太平記の記述から-

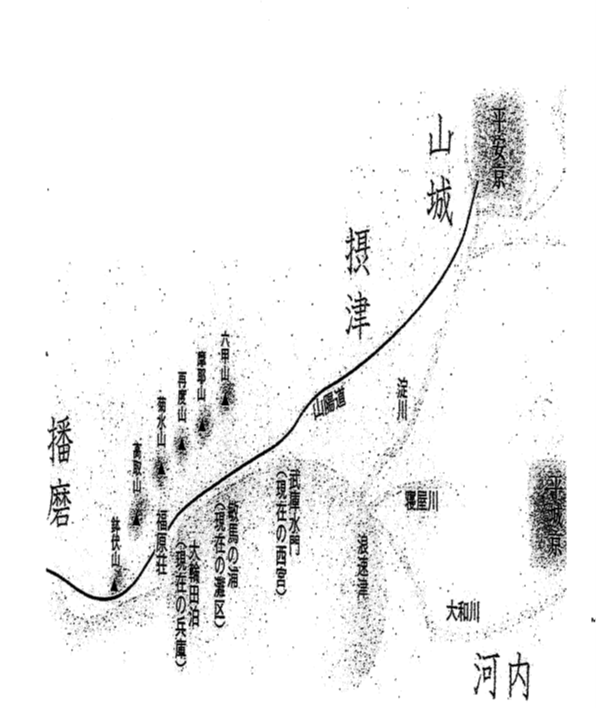

古代、都がおかれた「畿内」に向かう道には、「関」がおかれ首都防衛のための要所となっていた。「関」のおかれた場所を見ると山や海に挟まれた狭路になっており、広い平地では複数ある道も1カ所に集まってくるような場所が選ばれている。不破関・・・「天下分け目の地」となった関ケ原もそんな地形であった。西国と畿内を結ぶ山陽道が通る阪神地域も六甲の山並みと瀬戸内海が迫る狭路であり、関ケ原と同様に「天下分け目の戦い」が幾たびも繰り広げられました。

そこで、今回の「学長文学歴史サロン」では、平家物語や太平記の記述から「天下分け目の地 阪神地域」 をたどります。

第1回 「天下分け目の地、阪神地域」-平家物語や太平記の記述から-

田辺眞人の文学歴史サロン 動画

「神戸かいわい歴史を歩く」 8高取山北峰の鹿松峠 熊谷次郎や足利軍が通った峠道 9尊氏が切腹しかけた松岡城 15摩耶山城と赤松円心 16兵庫の福厳寺と後醍醐天皇

26 湊川の戦いと水戸黄門像 38雪の御所と経が島 39屋島から神戸に戻った平氏の布陣 40神戸に向かう源氏軍の進路 41源平融資の伝説の舞台 42広狭二義の「一ノ谷」

50畿内の西の関門 神戸は西の関ケ原 56福原と兵庫 65平清盛の墓域はどこか 66大輪田泊周辺 67北区にもある清盛伝説 67清盛の墓と舞子の浜 76布引の滝と清盛・重盛

など 関連の記載があります。