College NOW

2025第2回学長文学歴史サロン

第2回学長文学歴史サロン(12月14日)

①講演「阪神間の俚謡(りよう)採集から」 学長 田辺眞人

※俚謡(りよう) とは、里唄(さとうた)とも言われ、古くからその土地で歌い伝えられたものをいいます。

~祝いめでたの若松様よ 枝も栄えて葉も繁る~

こう聞くと 東北の花笠音頭を思い出す人は多いと思う。しかし 少し違ったふしで この歌詞が私たちの身近な土地で唄われていたことは 案外知られていないようだ。

神戸市の民俗芸能調査で街を歩いているうちに ふるさとの風物と素朴な心を唄った祖先のうたごえに接することができた。

祝いごとや祭りに必ず唄われる伊勢音頭という唄が 神戸の各地にあった。この唄は必ず 「祝いめでた・・・」の歌詞で唄い始めるのだ。その後 人々は唄い伝えられたさまざまな歌詞で 祝いの気持ちを披露しあうのである。

~ここの座敷は めでたい座敷 鶴と亀が舞を舞うよ~

~ここの座敷は めでたい座敷 鶴と亀が舞を舞うよ~

昭和51年12月神戸新聞出版センター発行【グリーンライフ ひょうご3-1】田辺眞人「祖先のうたごえ」より

動画リンク⇒阪神間の俚謡(りよう)採集から

②雅楽

※雅楽(ががく)は、日本古来の音楽・舞と、大陸から伝来した音楽・舞が融合し、平安時代に日本独自に完成した、世界最古級の歴史を持つ宮廷音楽・芸能です。演奏形態は、楽器だけの管絃(かんげん)、音楽と舞を伴う舞楽(ぶがく)、伴奏つきの歌謡(かよう)の3つに大別され、笙(しょう)、篳篥(ひちりき)、龍笛(りゅうてき)などの雅楽器が用いられ、宮廷の儀式や寺社の祭礼などで演奏され、ユネスコ無形文化遺産にも登録されています

1.雅楽紹介 平調音取「越天楽」より

2.雅楽を奏でる楽器

3.浪速神楽より 式神楽/劔の舞/吾妻(胡蝶)

※浪速神楽(なにわかぐら)は関西地方を中心に伝わる里神楽の一種。楽器は、龍笛、釣太鼓、手拍子(ちゃんぽん)、笏拍子を使う。巫女の舞には、榊、神楽鈴、鯛、菖蒲、切り幣、鎌、鉾、劔、蛇、扇などを使う。

③対談

【奏者紹介】

芳村 直也 龍笛(りゅうてき)

1984年大阪生まれ。雅楽・浪速神楽龍笛奏者。㈱和風空間代表取締役。(一社)有馬温泉観光協会青年部。有馬町自治協議会・有馬ふれあいのまちづくり協議会事務局。兵庫県神道青年会欧美会。神戸市北区 塩田八幡宮 権禰宜。生田神社生田雅楽会では初心者として篳篥を研鑽している。伝統を重んじながらも遊び心も大事にし、雅楽器の新たな可能性を模索している。雅楽や雅楽器のことを知る人々が増え、その中から伝統音楽としての雅楽を始める人が増えることを願っている。

紹介リーフレット2 info@wafukukan.com

芳村 由記 笙(しょう)

日本で唯一の音楽科単独の公立高校である京都市立京都堀川音楽高校を経て、2015年3月大阪音楽大学音楽学部音楽学科ピアノ専攻を卒業。在学中、副科邦楽合奏(雅楽)の授業の中で笙と琵琶に触れ、大学卒業後もピアノを専門として活動する中で、笙奏者としても活動を続けている。元兵庫県立鈴蘭台高校非常勤講師。有馬保育園ピアノ講師。笙奏者としても有馬温泉入初式、平城京天平行列東大寺参詣など、様々な催しに出演。

藤本 貴大 篳篥(ひちりき)

大阪府在住。篳篥のほか、箏、右舞を修める。22歳より楽融会にて実父である藤本利弘氏に師事。2015年からは大阪楽所・森田尚宏氏のもと研鑽を積む。宮内庁式部職楽部の東儀雅季氏、久恒壮太郎氏からも指導を受ける。2014年より大念佛寺「万部法要 雅のハーモニー」に出演を続け、2016年からは大阪楽所の主催する「雅楽演奏会」にも参加。古典の伝統を継承しながら、広く人々にその魅力と奥深さを伝えることを目指している。融通念佛宗楽融会、(一社)大阪楽所、(一社)雅楽協会の運営会員として活動。

藤森 信彦 楽太鼓(がくだいこ)

北海道出身・奈良県在住。龍笛および打物(楽太鼓)を芳村直也の指導のもと、研鑽を積む。もともとは和楽器の尺八の奏者であったが、日本の伝統音楽「雅楽」の世界に触れる中で龍笛を学び、さらに楽太鼓にも挑戦している。舞台を通じて多くを学び、伝統音楽の響きを支える一助となれるよう精一杯務めることを心に決め、会場の聴衆とともに貴重な時間を分かち合うことを大切に思いながら活動。

2025第1回学長文学歴史サロン

第1回(8月31日)

①講演「瀬戸内海航路と兵庫津」

学長 田辺眞人

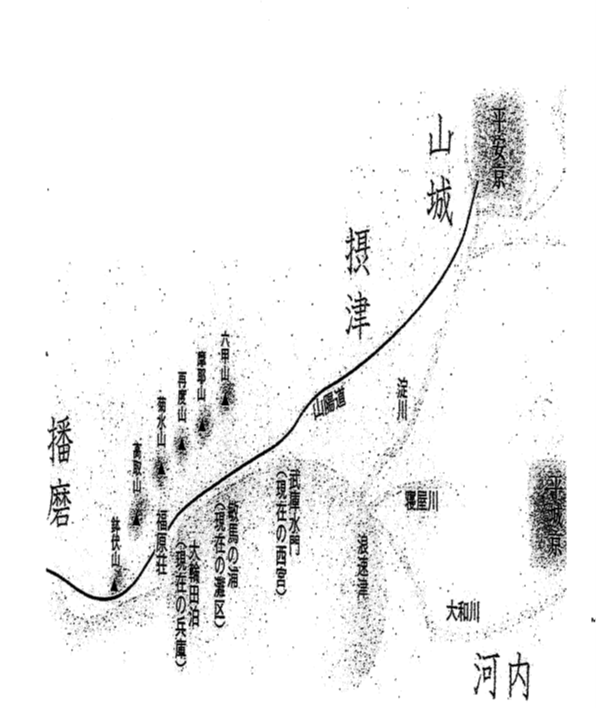

台風時の太平洋の波の高さや冬の日本海の風波と比べると、太古から瀬戸内海がいかに安全な水路であったか想像がつく。その内海の東の詰まりが大阪湾だ。日本では西からのジェット気流が卓越するから、内海の東詰まりの大阪湾では風の起こす波が荒い。しかも西からの風と逆向きに、淀川・寝屋川・大和川などが東から流れ込むため、大阪湾東岸は波がざわめき、波が高い、波が速いことで「浪速」と呼ばれてきた。このナミハヤがナミハからナニハと訛り、浪花・浪華などの字があてられた。今の大阪地域の古名で、古代の浪速津は瀬戸内海航路東端のターミナル・ポートであった。

台風時の太平洋の波の高さや冬の日本海の風波と比べると、太古から瀬戸内海がいかに安全な水路であったか想像がつく。その内海の東の詰まりが大阪湾だ。日本では西からのジェット気流が卓越するから、内海の東詰まりの大阪湾では風の起こす波が荒い。しかも西からの風と逆向きに、淀川・寝屋川・大和川などが東から流れ込むため、大阪湾東岸は波がざわめき、波が高い、波が速いことで「浪速」と呼ばれてきた。このナミハヤがナミハからナニハと訛り、浪花・浪華などの字があてられた。今の大阪地域の古名で、古代の浪速津は瀬戸内海航路東端のターミナル・ポートであった。

田辺眞人著「神戸かいわい歴史を歩く(大輪田泊から兵庫津へ)」より

動画リンク⇒瀬戸内海航路と兵庫津Ⅰ

浪速津の一つ西の船泊まりとして、神話的な時代には武庫の水門(阪神西宮近く)が古事記や日本書紀に記され、七世紀には敏馬の浦(灘区海岸部)が万葉の古歌に読まれ、奈良時代には「大輪田泊」(兵庫区)が浪速津の一つ西の船泊まりと定まった。造船・航海技術の発達で、大阪から一回の航海の距離が、古墳時代のころは西宮まで、七世紀には灘まで、八世紀には兵庫まで伸びたということだろう。天平十九年(749)の法隆寺資材帳に伊米野(夢野)の東に「弥奈刀(湊)川」の記述があるから川口が大輪田の船泊になっていたので、湊川と呼んだのだろう。大型港湾や最終目的港を「津」と呼び、航路上の停泊地を「泊」と呼んだとする説は、「浪速津」と「大輪田の泊」との古代の港の格付けをよく理解させてくれる。

動画リンク⇒瀬戸内海航路と兵庫津Ⅱ

しかし、平安時代になると浪速津の問題点が露呈する。平野の西の浅海に大川が運ぶ土砂が堆積し、航行が危険になると、浪速では竹や棒を紐で結わえた航路標識を浅瀬に立てて、船の座礁を防がねばならなくなった。この航路標識が澪標(みおつくし)で、それを図案化したものが今の大阪市の市章である。加えて、平安遷都以降は都から山陽道で直行できる大輪田泊のほうか、大川を渡らねばならない浪速津より便利になった。こうした平安末期の十二世紀後半に、平清盛が築島を築いて防波堤代わりにして安全性が増すと、瀬戸内海航路東端では大輪田泊の優位は決定的になった。鎌倉時代からは港の周囲に町も形成され始め、以後江戸時代までに町と港は「兵庫津」と呼ばれるようになった。

田辺眞人著「神戸かいわい歴史を歩く(大輪田泊から兵庫津へ)」より

②落語『兵庫船』

落語家 桂 阿か枝

『兵庫船』(ひょうごぶね )は古典落語の演目。『兵庫渡海鱶魅入』(ひょうごとかいふかのみいれ)、『兵庫舟鱶の魅入れ』(ひょうごぶねふかのみいれ)『兵庫舟鱶の入れ込み』(ひょうごぶねふかのいれこみ)とも呼ばれる。もとは上方落語における長編『西の旅』の一部である、『桑名船』(くわなぶね)の演題で東京でも演じられる。

)は古典落語の演目。『兵庫渡海鱶魅入』(ひょうごとかいふかのみいれ)、『兵庫舟鱶の魅入れ』(ひょうごぶねふかのみいれ)『兵庫舟鱶の入れ込み』(ひょうごぶねふかのいれこみ)とも呼ばれる。もとは上方落語における長編『西の旅』の一部である、『桑名船』(くわなぶね)の演題で東京でも演じられる。

旅人たちを乗せた船が鱶の多く棲む海域で止まってしまい、助かるために所持品を海に入れろ(そして沈んだ者一人が他の者の身代わりとして自分も海に入れ)と船頭に命じられて起きる騒動を描く

③ 対談

動画リンク⇒◇落語「兵庫船」&対談